AurexのAdresについて

最初に:テープデッキを使い始めた頃

私がテープデッキを使い始めたのは、1970年頃からだったと思います。SONYのTC-6360Aというオープンデッキを購入し、FM放送を録音して楽しんでいました。オープンデッキですから、アルコールと綿棒でヘッドクリーニングするのは当たり前でしたし、ヘッドの消磁も時々行う必要があるなど、手間のかかる代物でした。また、1モーターのオープンデッキでしたから、テープテンションの調整が必要だったりして、今では考えられないような手間のかかるものでした。

|

| TC-6360Aの外観 |

逆に、いじろうと思えばあちこち触ることができました。ヘッドの調整・交換なんかもできましたし、モータへの給油なんてこともやっていました。

テープは、カセットテープと違って、幅も厚みもありますから、切り張りして使うことができました。接着専用のスプライシングテープ、消磁したハサミがあれば、簡単に切り貼りができたものです(ハサミを消磁する理由ですが、磁気があると、テープに磁気が転写して、ノイズになるためです)。

1971年 tape sounds 6から引用 |

スプライシングテープ 磁気テープの巻き取りや、ヘッドの接触に影響の少ない専用のテープです。その気になれば、セロハンテープなんかでも使えましたが、粘着剤が悪さをして、後で困ります。もっぱら、ソニーの製品を使っていました。 |

1971年 tape sounds 6から引用 |

リーダーテープ 磁気テープの両端に接続して使うテープです。磁気テープの保護が主目的ですが、ヘッドクリーニング効果を持たせたものもありました。 |

1971年 tape sounds 6から引用 |

リール 磁気テープを巻くためのリールです。左の写真は、ハブの細い普通のものですが、ハブの径を太くしたものもありました。 |

TC-6360を購入した頃には既にカセットテープがあり、カセットデッキも売られていました。しかし当時のテープはノイズが多いし性能も良くなくて、オープンデッキの4トラック19cm/sに比較すると、音質もノイズも問題があり、ちょっと使えないしろものでした。 (安価なカセットデッキには、永久磁石を使った消去や、直流バイアスのものがあった頃ですから、カセットテープの音に期待していなかったようです)

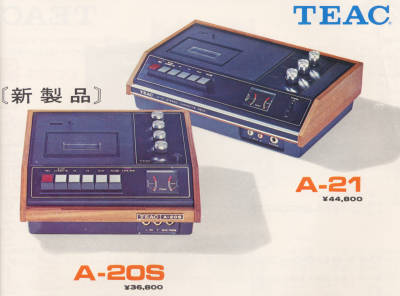

デザインも、下のカタログ写真(1971年 tape sounds 6から引用)から分かるように、カセットテープの出し入れ、操作ボタン、ツマミ類は上面にあるのが普通でした。テープ走行系の操作ボタンはメカ式であって、力を入れて押していました。

ノイズリダクションの状況

この頃のオープンデッキ、カセットデッキには、ノイズリダクションが付いていないのが普通でした。テープ再生には、ヒスノイズが当たり前という感覚があったのと、ドルビーがまだ普及していなかったためと思われます。また、2トラック38cmの録音再生だと、ノイズがあまり気にならなかったことも理由の一つだと思われます。

1974年には、本題のPC-X60ADを購入する前に、SONYのTC-2800という携帯型カセットデッキを購入し、生録なんかに凝ったこともありました。この頃でもまだドルビーは搭載されていませんでした。

ドルビーノイズリダクションが本格的に普及し出したのは、この後あたりからです。

ドルビーノイズリダクションが普及した時期には、他にも色々なノイズリダクションシステムが発表されました。各ノイズリダクションについての詳しい情報は、東集株式会社オーディオのページなどにあります。しかしながら、ドルビー以外で今でも残っているものは、dbxくらいのものでしょう。ドルビーBよりも優れたものが多かったと思うのですが、乱立したためか、結局主流はドルビーのままになってしまいました。

個人的には、ノイズリダクションを使うと音が大きく変わってしまうため、adresデッキを使うまではノイズリダクションの世話になることはありませんでした。

Adres搭載カセットデッキの購入

そうこうしているうちに、カセットテープの性能がどんどん良くなり、カセットデッキも、テープ走行系、ヘッドの材質、電気回路などがどんどん良くなってきました。逆に、オープンテープ、オープンデッキは、その使いにくさ故に、売れなくなってしまいます。それでも、個人的には、オープンデッキの方がいいと思っていたので、使い続けていました。

しかし、TC-6360Aの調子が悪くなってきて、新しいオープンデッキを捜した頃には、カセットテープが主流になっていましたし、音質的にもオープンテープの19cm/sを超えるような状況となってしまっていました。

カセットデッキを使う気になったきっかけは、1980年にDCアンプで有名な金田先生がカセットデッキ用の録再アンプを発表するようになり、カセットテープの音も、オープンデッキと遜色ないと認められるようになったためです。確かに、2トラック38cmで録音・再生するのでもなければ、オープンデッキを使うメリットはなくなってきていました。

このように、オープンデッキを購入するメリットは殆どなくなっていたため、カセットデッキから選択することにしました。

さんが

デッキが

1980年頃から、AurexのカセットデッキPC-X60AD(オーディオ懐古録のサイトに写真と説明が載っています)を使っていました。

当時は、色々なノイズリダクションシステムがありました

もう一つっ

といえばドルビーになって

カセットデッキを

インサイドフォースキャンセラーについては、大部分の方がメーカーの指定通り使っているだろうと思われます。 一方で、インサードフォースキャンセラーを使わない人もいます。 かくいう私は、両者の中間的な設定で使っています。

インサイドフォースの発生する理由、インサイドフォースキャンセラーが必要な理由などは、technicsのサイトや「アナログレコード再生のページ」 に分かりやすく書いてあるので、そちらを参考にして下さい。

さて、私がオーディオクラフトのAC-300Cを使い始めた頃は、インサイドフォースキャンセラーを どのようにするのがいいのか分からないまま試行錯誤を繰り返していました。 オーディオクラフトの指示通りにインサイドフォースキャンセラーを設定すると、外側に強く引っ張られ過ぎて、針飛びしやすくなるのです。 インサイドフォースキャンセラーを、一番効果が弱くなるように設定にするのが、どうもよさそうなのですが、そうするとオーディオクラフトの指示の意味が分からなくなります。 少なくとも、私なんぞよりも、詳しい人が検討した結果であるはずなので、間違っているとは考えにくいように思えます。

そうこうしているうちに、友人宅でSME-3009とエンパイア1000ZEXでレコードを聴く機会があり、インサードフォースキャンセラーの設定について聞いてみると、カンチレバーが真っ直ぐになるように設定しているとのこと。 エンパイア1000ZEXのようにコンプライアンスが高いカートリッジは、インサイドフォースキャンセラーが強すぎると、ダンパーゴムが変形して、カンチレバーが内側を向いてしまうのでそのようにしているとのことでした。

そこで、我が家に帰って、同じように設定してみると、インサイドフォースキャンセラーを最も弱くしたときにカンチレバーが真っ直ぐになっています。 なんとなく一番良さそうだと感じていた設定と、友人の設定方法が一致することから、 どうも これが最良のポイントのようです(根拠がある訳ではないので、間違っているかもしれません)。 ということで、主体性のない決め方になってしまいましたが、それ以来、カンチレバーが真っ直ぐになるようにインサイドフォースキャンセラーを設定しています。

実際に使っている状況ですが、写真で分かるように、レコードを再生しているときにカートリッジの正面から見て、カンチレバーが真っ直ぐになるようにしています。

|

右側から光を当てているので分かり難いが、カートリッジを正面から見ている。 レコードを再生しているときに、カンチレバーが真っ直ぐになるようにしている。 |

AC-3000の場合は、メーカーの指定するインサイドフォースキャンセラーの強さがAC-300Cよりも弱くなっています。 やはり、AC-300Cの指定だと強すぎたのかもしれません。 AC-3000でAT160MLを針圧1.5gで使用する場合のインサイドフォースキャンセラーの設定状況を写真に示します。私の場合は、一番弱い針圧1.0gの設定でカンチレバーが真っ直ぐになっています。

|

右下に見えるのが、インサイドフォースキャンセラーのおもりとバーです。バーの溝は、針圧0.5g単位で刻まれています。 |

カスタム検索

|