2SJ618-2SK3497無帰還100Wパワーアンプの設計

(2007年3月20日)

25W級の無帰還アンプ(NO-

NFBアンプ、Non-NFBアンプ)を設計し、何人かの方に作って頂きました。その時に使った基板は、素子を変更すれば大出力アンプも製作可能だったの

ですが、その話をしたら100W級のアンプを作ってみたいという話が持ち上がりました。

この時点で既に3種類のアンプを作っていたので、どうせなら安定性の高い回路で作ってみることにして設計してみました。

1.設計

(1)出力段の石

無帰還アンプの出力段には、出力インピーダンスを低くするために順方向伝達アドミッタンス(以下Gmと呼びます)の高いMOSFETが必要です。

Gmの高いMOSFETは低電圧大電流のものが一般的であるため、100W級のアンプに使える高耐圧のものがなかなか見つかりませ

ん。オーディオ用のMOSFETは耐圧は高いのですがGmが低いので無帰還アンプとして使う場合は電流を多く流す必要があり、発

熱の問題で使い勝手がよくありません。

|

出力

インピーダンスを下げるという意味ではトランジ

スタを使う方法もありそうですが、無帰還アンプに使う場合は下記のような理由で、意外と出力インピーダンスが下がりません。 |

|

a.

|

熱暴走を防ぐため、最終段のエミッタ抵抗に0.47Ω程度

の値が必要です。 |

|

b.

|

エミッタフォロワの安定動作のためにベースに抵抗を入れる

必要があります。私の無帰還アンプだと、大きめの値を使いますので、その抵抗の値の

約 1/hfe が出力インピーダンスに加算さ

れることになります。例えば、ベース抵抗に100Ωとし、hfeを100とすると、1Ωが加わることになります。

|

適当なMOSFETを探しきれずにいたときに、手作りアンプの会の大塚さんから2SJ618/2SK3497が使えないかという質問がありました。この

MOSFETは、耐圧が高かったことから一度調べたことはあったのですが、詳しいデータシートが入手できなかったため、使用を見送っていたものでした。

とりあえず、入手できる情報から特性を推定してみると、かなりGmが高いようです。しかも高耐圧なのでパラにすれば100Wアンプも可能

のようです。Gmがどの程度なのかを確認するため、25Wクラスの

アンプに使ってみました。その結果、2SJ554/2SK2955並みのGmを持っていることが確認できました。

以上のことから、出力段は2SJ618/2SK3497で決まりです。

を

は、ベース電流が必要であるため、ことと

一般にコンプリメンタリとして提供されているものは、NchとPchの特性が比較的近いものです。しかし、メーカーが提供する特性表を調べてみると、順

方向伝達アドミッタンスなどの特性をが問題にならない範囲で近いものであればコンプリメンタリとして売られています(例えば

2SJ217/2SK2586、2SJ217/2SK1303、2SJ217/2SK1665)。 要するに全ての特性がピッタリ合っている必要はなく

て、順方向伝達アドミッタンスが問題にならない範囲で近いものであれば使えると考えられます。

しかし、今回使おうとしている2SK3162と2SJ380の順方向伝達アドミタンスを下図左に示しますが、データだけを見ると大きくずれており、とて

もコンプリメンタリとして使えそうもありません(メーカーが提供しているデータシートから読み取ったも

のなので、凸凹がありますが、傾向は掴めると思います)。 しかし、順

方向アドミッタンスをインピーダンスに変換し、2SK3162のソース抵抗に0.39Ω、 2SJ380のソース抵抗に0.3Ωを挿入したときの出力イン

ピーダンス(下図右のイメージ)を比較してみると、左図上から3番目(下からも3番目)の線になり、ほとんど重なってしまいます。 これだったら、コンプ

リと

して使えそうです。

結局、2SJ380に較べて2SK3162のソース抵抗値が0.1Ω程度大きな値になるようにすればよいので、任意の値を選ぶことができます。

(2)電圧僧服段

今回検討しているアンプの回路図を示します。

トランスが、AC25Vのものを4個使うことにしたので、電圧増幅段は余裕を見て±53Vの電圧とします。 入力は、2SK389とし、ゲートのリーク

電流を低減させるため

に2SK362のカスコード接続とします。2段目の2SA1349は、dualトランジスタの片方をダイオードとして使い、初段のドレイン抵抗と直列に入

れます。これにより、温度変化によるドリフトを低減させる効果と、カレントミラー回路としても動作することによる歪み低減効果を狙います。

2SA1349は、耐圧はあるのですが、熱的な余裕が小さいので、2SJ509のカスコード接続とし、発熱の大部分を2SJ509に負わせるこ

とにします。

直流的に対象動作に近づけるために、マイナス側には2SC3381と2SK2962の回路を置きます。 また、初段の定電流回路は2SK30Aを2個使

い、4mAを流しています。

アンプの最大出力が50W程度ですので、入力電圧が±1Vp-pでフルスイングできるように全体のゲインを30倍程度とします。ゲイン配分は初段が

3.5倍、2段目が9倍程度です。 2段目は、負荷抵抗が15/2=7.5kΩですから50W出力時に約±30Vp-p振幅させるために±4mAの電流が

必要になります。このため2段目は余裕を見て無信号時に6mAを流しています。 このようにすると2SA1349は、プラス側の最大振幅時に10mA流れ

ます。この時、エミッタ抵抗には8.2Vの電圧が発生します。この状態でも2SA1349が余裕

のある動作をするように5V以上のコレクタ-エミッタ電圧を確保したいので、2SJ509のソース電圧は39V程度とします。

過電流保護回路は、出力段のソース抵抗の電圧を検出するタイプとしました。ソース抵抗値の違いは、抵抗で分圧することで解消しています。

(3)出力段

MOS-FETの順方向伝達アドミッタンスは、(1)の「2SJ380と2SK3162をコンプリとして使う方法の検討」でも分かるように電流が増える

とどんどん大きくなります。このためアイドリング電流を0.4Aと多めに流し、かつソース抵抗を大きめの値にして、電流変化による出力インピーダンスの変

化を抑えることにしました。

前述したように、ケースとしてYAMAHAのPA用アンプPC1002の抜け殻を使用します。この放熱器は、熱抵抗が1℃/W程度のものが左右1個ずつ

付いています。従って、熱計算は片チャンネルで考えます。2SK3162と2SJ380の熱抵抗

は、3.6℃/W程度です。フルモールドなので、放熱器に取り付けたときの熱抵抗増加分を0.4℃/W程度と若干低めに見積もると、結局1個当たり

4℃/W程度の熱抵抗になります。 アイドリング電流は0.4Aですので、発熱は0.4A×70Vで、28W。ジャンクション温度の上昇を

50℃程度に抑えるためには、全体の熱抵抗を1.5℃/W程度にする必要があります。以上のことから、出力段は、4パラ=8個を使用することにします

(2SK3162と2SJ380による熱抵抗は4÷8=0.5℃/W)。

ソース抵抗は、(1)の「2SJ380と2SK3162をコンプリとして使う方法の検討」の結果から2SK3162側を0.1Ω程度大きな値とします。

この

アンプでは2SJ380/2SK3162の4パラとなるため、バラツキの許容範囲を大きくとりたいのと、出力インピーダンスの変化を抑えるために少し大き

めの値である0.39Ωと0.3Ωと

しました。

この時、2SK3162/2SJ380には1個当たり100mA流れますので、ソース抵抗を含めた出力インピーダンスは1個当たり約1.6Ωになりま

す。 アンプの出力インピーダンスは約1.6Ω÷4=0.4Ωの2/3~1/2程度となりますので、0.25Ω程度でしょうか。

(4)DCサーボ、保護回路 (2004.7.10、2005.1.11変更)

DCサーボ回路ですが、OPAmpにはLF411を使います。 ドリフト(オフセット)調整用の電圧は、±15V定電圧電源から作ります。アンプの出力

は、100kΩと47μFのローパスフィルタと、帰還回路にコンデンサを入れて可聴帯域のゲインを1としたLF411で直流ゲインを稼ぎます。LF411

の出力は、LF411から発生するノイズを防ぐため10kΩを介して10μFのコンデンサを入れています。

LF411の帰還回路に入れたコンデンサは、10+47μFとしました。 ここのコンデンサは最初10μFとしていたのですが、SPICEで

シミュレーションしてみると下図のように0.01Hz付近に0.3dB程度のピークが出るので47μFを追加しました。これにより、ピークは0.1dB程

度に抑えられ

ます。

帰還回路のコンデンサを10+47μFとしたとき

|

帰還回路のコンデンサを10μFとしたとき

|

過電流による保護回路は、回路図に示したようにアンプの回路に入れました。直流出力の防止と電源ON時のノイズを防止するために、下図のような一般的な

回路を使っています。 リレーは、オムロンのG4W-2212P-US-TV5 24Vを使用しました。

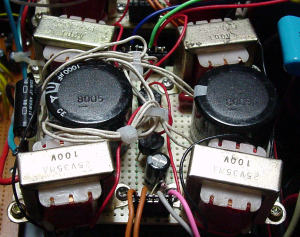

(5)電源

電圧増幅段の電源は、25Vのトランスを4個使いました。定電圧電源は定電流ダイオード、ツェナーダイオード、トランジスタ1石で作っています。ツェ

ナーダイオードは、所定の電圧になるように組み合わせて使っています。ノイズは抵抗とコンデンサで減少させています。

出力段の電源は、25V×2のトランスと22000μFの電解コンデンサを使用しています。平滑後はそのまま供給するラインと、ツェナーダイオードと

2SJ554或いは2SK6132の定電圧電源から供給するラインを作っています。

DCサーボの電源は出力段の電源をツェナーダイオードで10V降圧し、三端子レギュレータで供給しています。ツェナーダイオードで降圧せずに、安定化し

た±25Vを使った方がよかったかもしれません。

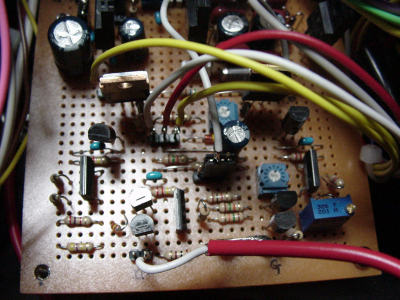

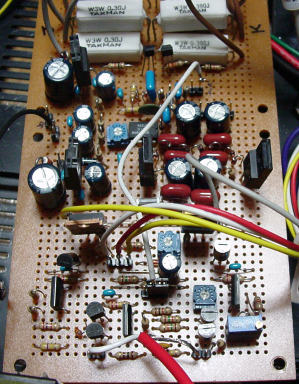

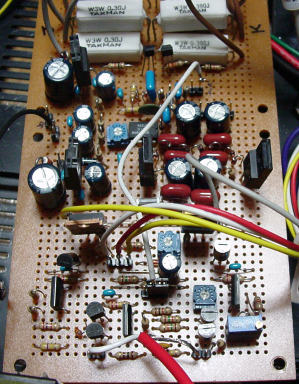

2.製作

プリント基板は、千石電商で購入したユニバーサル基板A-2を使いました。部品と配線のパターン図

(パターン側からの図)をここに

示します。利用する場合は、部品の大きさに合わせて部品の配置を変更して下さい。また、ジャンパーを使った配線が

ありますので間違いのないようにして下さい。回路図にあって、部品が見あたらないもの(バイアス電圧調整回路の

ケミコン等)は、基板の裏側に取り付けて下さい。またバイアス調整回路のトランジスタは、アルミ板で挟み込んで

出力段の放熱器にネジ止めしました。このトランジスタのベース抵抗は、トランジスタの足にハンダ付けします。

出力段の2SJ380と2SK3162は、0.1A流したときのゲート-ソース電圧を測定し、差が5mV以内のものを選別して使用

します。

使用したトランジスタ、FETは同様のスペックのものであれば置き換えて使用することができます。

DualFETの2SK389、Dualトランジスタの2SA1349、2SC3381が入手できない場合は、似たような特性のもの

2個と置き換えて下さい。2SK389は2SK364、2SK366、3SK371の選別品、2SA1349は2SA970、2SA1015あたり、

2SC3381は2SC2240、2SC1815あたりが使えるはずです。

DualタイプのFET、トランジスタを使わないとドリフトが大きくなりますので、DCサーボは必須と思われます。

2SJ76/2SK213は、2SJ313/2SK2013の方が良好な結果が得られると思われます。2SJ313/2SK2013を使う場合は、

パターンの変更が必要です。また、ゲート-ソース電圧を2~2.5V高くする必要がありますので、バイアス調整

回路の4.7kΩを6.8kくらいにしないとバイアス電圧が不足することが考えられます。

出力段のNチャンネルMOS-FETは、2SK3162が入手困難であれば 2SK2382、2SK2417あたりが使用できます。

この場合には、ソース抵抗を0.3Ωにして使用できるはずです。

電圧増幅段

電圧増幅段、DCサーボ、定電圧電源部

|

保護回路付近

|

2SJ380、2SJ554の取付け状態

|

2SK3162、2SK3163の取付け状態

|

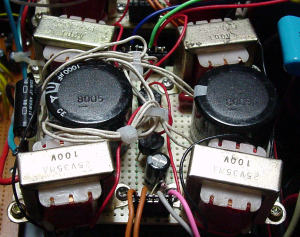

電圧増幅段用トランス、整流回路

|

出力段用トランス(下側)

|

出力段用コンデンサとアースの配線状況

|

出力端子

3.特性

増幅率は29倍(29.4dB)、1W出力時の出力インピーダンスは0.25Ω(50W出力時は0.16Ω)です。1W出力時の周波数特性を下図に示し

ますが、-3dBポイントは400kHz程度です。

歪み率を測ってみました。発振器:OCR11、FFTソフト:WaveSpecra(サンプルデータ数65536、

窓関数ブラックマン-ハリス、レベル-10dB程度)、サウンドユニット:KorgU1の組合わせです。

歪み率は、出力が上がるに従い徐々に増加します。クリッピングポイントは55Wですが、この時の歪み率は約1%でした。2SJ380/2SK3162を

同じ値のソース抵抗で使うと、もう少し歪み率が大きくなると思われます。

今回紹介したMOS-FETが入手できない場合は、特性データを調べて順方向伝達アドミッタンスの電流による変化が同じ傾向のMOS-FETを

組み合わせたらよいと思います。 1A流した時に2~3Sの違いであれば、歪み率がこのアンプの倍になる程度で済むと思われます。

4.音

ソースフォロワのゲートに大きめの値の抵抗を入れた効果が出たのか、やさしくかつ力のある音になりました。低音はアースの配線をしっかりしたためか、も

たつきはありません。 無帰還アンプの特徴である奥行き感があり、分解能が高く、長く聞いていても疲れない音です。

Copyright © 2002 minor-audio.com All Rights Reserved.